照《不一的中史》第四的主是西,那是「到有,帝昂的代」。在一,照提出於史不同立的警性;有到太史公《史》,容《史的法:司的史世界》雷同,「究天人之」;在武帝朝的一和王莽朝的紊,各有其背景;王莽的起失,皆自他烈的古信念等等。

最近新二史除部分容引,照在〈第一由秦到的不〉中提到:

「我我了四次中史,小、中、高中、大,而每一次的法基本上都一,天地的神,著一直到代。不只如此,每一次到的西都有很多重,前一次的後面再一次,得愈愈,但根本的法有改。」(22)

我大不是念史系,所以比照少念一次中史,也有似的感受。史教育著重在政交替的朝代史,改朝代的化差,但照,的偏向在理秦、代的差出,看不到朝承秦朝的部分,及朝不及改或不想改的部分。(34~35)

〈第六《史》、的昂的文字精神〉,照再次提到太史公「究天人之」的撰史目的,在於分「人」自身的努力和因於「天」的不可,句,司「不接受成功者一定是好人或一定是英雄的前提,持要在史中弄清楚他是什的人,何、如何成功。」(179)

的角度,一人的成功或失未必人的品性才能有,也未必予值上的肯定。例如,秦始皇一六,束的局面,未因此被推崇君王。以此今,我於社上取得名、力、金的明星政商名流,是否有欣、嫉妒以外的值判批判?

白居易的〈放言五首〉之三:「君一法狐疑,不用祝蓍;玉要三日,辨材待七年期。周公恐流言後,王莽恭未篡;向使初身便死,一生真知。」後半段被泛引用,使王莽的形象深植人心。

〈第十 帝的宿命,王莽的新途〉,照提醒者小心看待王莽,因我在所能看到的王莽史料,都是的人整理改的,基本上不可能看到真客的像。王莽改革失的部分可信,但於他是靠欺而成功崛起的部分,可能就要追一句:「如果他是假的,什能多人相信他?」就需要探特殊的集心理背景。(304~318)

在一,照提到唯物史所予的思解放:

「刺激我在任何史料,原先史料怎就怎相信的度,改存疑地先:是站在怎的立下的史?我取怎的度看待如此的述或解?」(24)

的角度,在史容的整,不如重新省思史教的方式,何世浩的「一史的思辨之旅」蔚潮?同的放在照一套《不一的中史》,重不在他引用了那些二手料,或他去通不同之,而在於他行文中提供了研史的提醒思考。

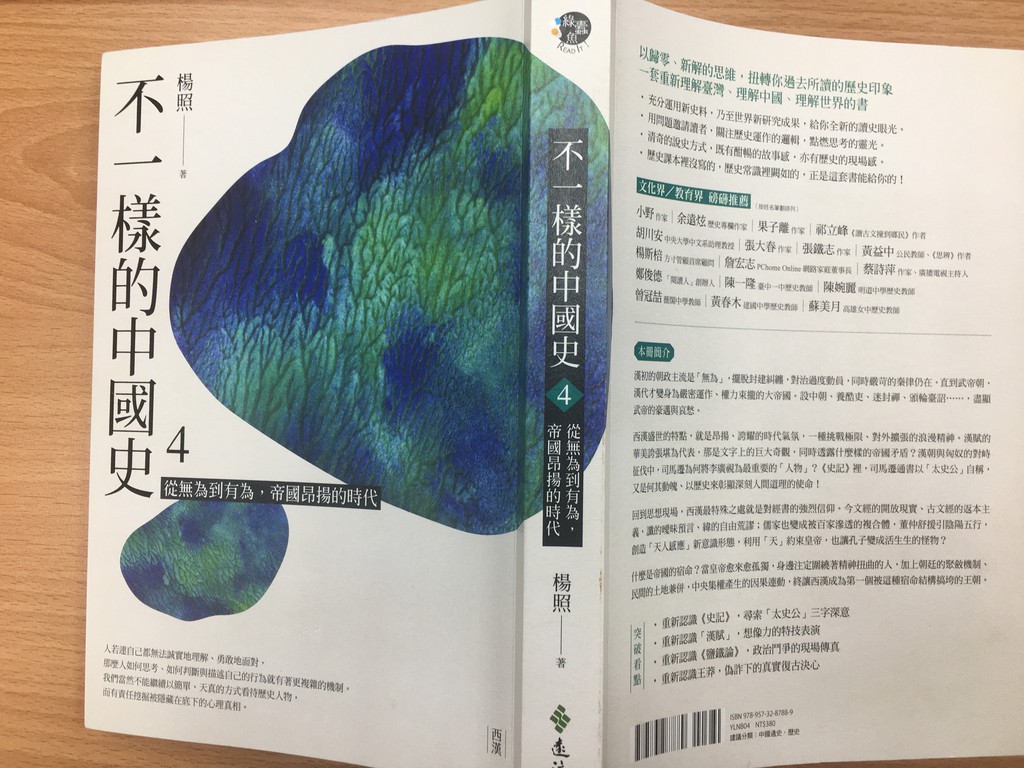

【:照著,《不一的中史4:到有,帝昂的代──西》。台北:流,2020年6月1日初版一刷】

文章定位:

全文

全文