得有位朋友我:「你在新台了那多朋友的事,朋友未必都意你把那些事公於世吧!你在下是如何拿捏分寸的呢?」

好,好回答的。

在回答前,先清「」「目的」:

何好奇?聊找?不意的口?是深受困?

想透得到些什度?立?方向?方法?示?建?

然後判「型」:是非??填空?解?答?是申?

最後才回答。

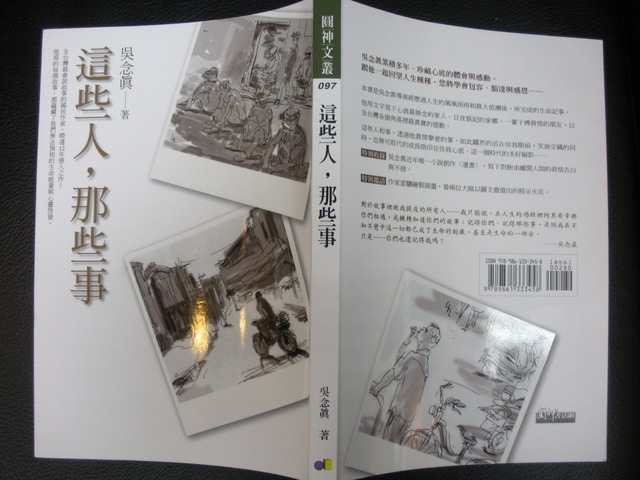

我而言,最好是可以引用成的「名言句」(或是「引典」)回答,文字美又有服力,好比念真在《些人,那些事》的【自序】著:

「在人生的程何其有幸你相遇,或知道你的故事;……得你、得那些事,是因在不知不中一切都成了生命的刻痕,甚至是生命的一部分。」

心中喜,段文字不但可以回答那位朋友的,可以解何我某些人,某些事在文章。而我下的分寸,就在於他在我生命留下的刻痕。但我是有所取:如果只考量我自己,那大不必在,放在日本即可;放在公的新台,是得考量到者,者文章,不外乎希望得到「料」、「方法」、「知」、「」、「感」、「教」。

例如,到朋友他被主管冤枉的事情,完後,我下:

「被冤枉的候,就是刺激思考的候,何被冤枉?是方的,是自己的?若是方和自己都有,那的比例又有多少?不重,不因此改自己?……然後,一篇文章,自己的情,也其他看到文章的者,一同思考。例如:有偏的人我提出好意的建後,我下『很多人以他多次察下的果正,他的察方式是否正。』和〈盾牌的色〉一文。」

【:念真著,《些人,那些事》,台北:神,2010.10.26】

文章定位:

全文

全文