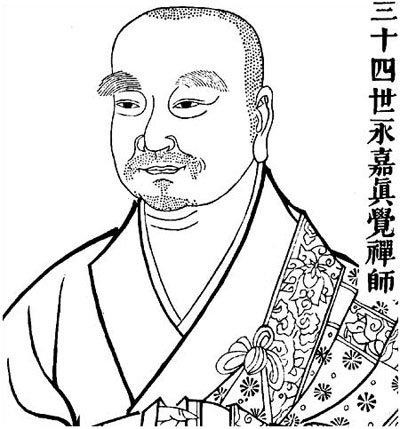

─修之法要(-28)─永嘉的悟道路

唐高宗麟德二年(665),永嘉玄生在州戴姓人家。的先祖是末祖侃公,後人避世渡江遂永嘉人。玄在年很小的候,就剃出家了,他的兄也是出家法,人同住在州寺。

精勤悟道

玄出家後,非常精,出坡作修福之,是坐桌前,深研藏。日月累,他遍三藏十二部典。天台教盛行於江浙一,玄天台宗的法理,也下了一番功夫苦心研,真地循序薰,依循文字般若的指引,把握因精修止。

然看了多的藏、律藏、藏,也修了天台的止法,但有明心性,直到看了《摩》,才了解念心在哪,不再追逐一切境界,始保持念心定慧等持。於是至山下另一庵居用功,日夜之常修定,惺惺寂寂,食。

那,六祖大下弟子玄策,行化至州,寺旁,有一居僧人深契大乘妙旨,於是前去相叩。人很喜地教、佛法。玄策玄所的悟法、心地法,都是合乎祖的法要,便玄:「仁者啊!您的法很微妙,您是在哪一位名座下得到些法益的?」玄回答:「我是述大乘而有所契悟,後看到《摩》面所的心法,悟到了佛的心印;但是,有找大善知印,自己是否已真正悟到了佛的心印?」

玄策:「威音王佛出於世之前,有佛住世,可以自悟、自。威音王佛出於世以後,自悟,有找大善知明而言悟道者,那就是天然外道。」

「佛法言,心性本自具足,本具的性是天然的,法如是,但是是要在事上起修;本具的性是存在,但要有始,由始照本,然後慢慢才能契悟本。所以,契悟了念心,是悟到了菩提心?涅性?是悟到了起性空?中「悟」的次有深有。想知道自己悟到的是哪一次?所悟的道理是不是正?就要找位大善知予以印。若有明眼的大善知自己明,而自言悟道者,那都是天然外道,不是真正的佛法。」

玄容回答:「那仁者今日是否意我做明呢?」玄策地表示:「我的薰修尚,人微言,不好越次超!今曹溪有六祖大,受梅付,在南一法,弘祖悟自心的法,座下四方集,得道受法的人很多。何不同我一道返回,六祖大您明?」左溪玄朗也勉玄前去,遂定玄策一同前往曹溪,六祖惠能大。

一宿契旨

玄和玄策一起到曹溪六祖大,一到六祖大,便在六祖大身向右旋三匝,完以後,振而立。六祖大便:「出家具三千威,八行,到善知要拜,什你非但不拜,大模大地站在,生起大的我慢心?」佛法中,出家要具足三千威,行、住、坐、要有四威。除了威以外,有八行;在微的行上都要注意,等於儒家所:「三百,威三千。」佛法不但要具足威,更要注重戒行、行。所以,到善知,要拜。

玄道:「生死事大,常迅速!」候不再拘小,因生死就在呼吸之,常很疾速!六祖大:「你既然知道常的道理,知道一切都是有生、有,何不取生?回光返照下念不生不的心,念心性不生不,超越常相!哪有快、慢、生、死?」

玄回答:「即生,了本速。」念心之本就是生,本就有生,心念的生都是妄想。念心的性寂然不,哪有快、慢、常的境界!就明玄已悟到了念心,且有很深的悟了。六祖大:「就是!就是!」是玄印了。念心本就是不生不、不不,法如是,只要直下承,即是,就是「即生」,你就在地方安住吧!玄明白自己所悟的道理是正的,真正是悟到了心之,因此念心就定了,也安了,去所有一切的疑,在都一而空。此搭衣、持具,非常慎重地拜、感六祖大,向六祖大告假:「大的印,我在要告了。」

六祖大:「你怎快就要走了?」玄回答:「念心本就有去、;念心有,怎有快或慢?」六祖大玄,一是在事上,一是在理上回答。六祖大接著:「知非?」既然是念心有,你又怎知道有?知道有的又是?玄:「仁者自生分。」我的心本就有,是您在起心念妄生分。六祖大了便肯定的道:「你是真正的了解念心有生、有的意了。」玄回答:「生,哪有什意啊!」有了「意」,就是思、卜度,就是攀,就不是生。玄的回答不本心、不念、不理。六祖大:「意,分?」既然是有意,是在那分「生」、分「有意」?意思是:如果完全有分,那不是一石、瓦了?佛法也是要有分,佛法的分是「善能分法相,於第一而不。」玄:「分亦非意。」然是分,但不是意在分,是用智慧心在分,分而不著分之相,心意念念攀,起憎取是不同的。六祖大玄:「你真正是答得很好、很正。吧!你就在山上一晚上吧!」玄得到六祖大的後,就在曹溪,住了一晚上,後之「一宿」。

法忘身

永嘉玄回到州後,四方人。他曾勉人:道之人,成道之故,日夜精勤心旁,恩之故,法忘身;可法而死,不可法而生。若是身法,徒自迷耽一生。著有〈道歌〉一首及《宗悟修旨》,皆盛行於世。

大唐先天二年(713),永嘉玄怡然入定,端坐入於寂,敕「相大」。州刺史魏,他著作集成十篇,名《宗永嘉集》。在《永嘉集》序言之中,刺史魏玄:「霜松操,水月襟;布衣蔬食,忘身法。」是知一生言行教化,足人千秋之典、法之榜。

永嘉玄(665年-712年),俗姓戴,字明道,法玄,又真大,相,州永嘉人(今浙江)。唐朝宗、天台宗大,倡天台、宗融洽之。留有《永嘉集》以及《永嘉道歌》。

《祖堂集》,玄其母、其姐,住元寺。在玄策激下,31,六祖慧能,成慧能下,在慧能寺院留住一宿。先天2年(713年)世,年39。

《宋高僧》,玄自幼出家,其兄宣法,子二人,同住州寺。玄策一同出,曾向宗六祖慧能益,慧能留住一晚,人一宿。他也曾向神秀益。先天2年(713年)世,年49。

南宋志磬,玄於先天元年(712年)世。天台宗四祖慧威下,左溪玄朗同。

精通天台宗之止法,《摩》明心地。曾至玉泉寺拜神秀大,法。後曹溪六祖,言下契悟,一宿而去,一宿。

《永嘉集》

一卷。州刺史魏。又《玄永嘉集》、《永嘉宗集》,略《永嘉集》。 收於新修大藏四十八卷。 天台教典因唐末五代之兵而湮,今盛行於高。五代王弘遂向高求取。因此,高僧天台教典,我天台教乃因而。由此可知,本不台融合之初作,亦天台之端。

本之注有宋·行靖《宗永嘉集注》二卷、明·《永嘉宗集注》二卷。高·己和《永嘉集解》二卷。

《永嘉道歌》

永嘉悟境,收於大正新大藏第四十八,有佳句於世。附有相大行一文,永嘉宗六祖惠能情景。

《永嘉大道歌》 唐慎水沙─*玄*撰

君不。

道人。不除妄想不求真。明性即佛性。幻化空身即法身。

法身了一物。本源自性天真佛。五浮空去。三毒水炮出。

相。人法。那阿鼻。若妄生。自招拔舌沙劫。

了。如。六度行中。明明有六趣。後空空大千。

罪福。益。寂性中莫。此未曾磨。今日分明剖析。

念。生。若生不生。取木人。求佛施功早晚成。

放四大。莫把捉。寂性中啄。行常一切空。即是如大。

定。表真乘。有人不肯任情徵。直截根源佛所印。摘枝我不能。

摩尼珠。人不。如藏收得。六般神用空不空。一光色非色。

五根。得五力。唯乃知可。看形不。水中捉月拈得。

常行。常步。者同涅路。古神清自高。貌骨人不。

子。口。是身道不。身常披褐。道心藏珍。

珍。用。利物不吝三身四智中。八解六通心地印。

上士一一切了。中下多多不信。但自中解垢衣。能向外精。

他。任他非。把火天徒自疲。我恰似甘露。融入不思。

言。是功德。此成吾善知。不因起怨。何表生慈忍力。

宗亦通。亦通。定慧明不空。非但我今了。恒沙佛皆同。

子吼。畏。百之皆裂。香象奔波失威。天寂生欣。

江海。涉山川。道。自得曹路。了知生死不相。

行亦。坐亦。默安然。遇刀常坦坦。假毒也。

我得然佛。多劫曾忍辱仙。回生。回死。生死悠悠定止。

自悟了生。於辱何喜。入深山。住若。岑幽邃松下。

游坐野僧家。寂安居。即了。不施功。一切有法不同。

住相布施生天福。如仰箭射空。力。箭。招得生不如意。

似相。一超直入如地。但得本。莫愁末。如琉璃含月。

既能解此如意珠。自利利他不竭。江月照。松吹。永夜清宵何所。

佛性戒珠心地印。露霞上衣。降。解虎。金。

不是形事持。如杖。不求真。不妄。了知二法空相。

相空不空。即是如真相。心明。。廓然周沙界。

象森影中。一光非外。豁空。因果。莽莽招殃。

有著空病亦然。如避溺而投火。妄心。取真理。取之心成巧。

人不了用修行。真成子。法。功德。莫不由斯心意。

是以了心。入生知力。大丈夫。秉慧。般若兮金焰。

非但空摧外道心。早曾落天魔。震法雷。法鼓。布慈兮甘露。

象蹴踏。三乘五性皆醒悟。雪山肥更。出醒醐我常。

一性通一切性。一法遍含一切法。一月普一切水。一切水月一月。

佛法身入我性。我性同共如合。一地具足一切地。非色非心非行。

指成八。那三劫。一切句非句。吾何交涉。

不可。不可。若空勿涯岸。不常湛然。即知君不可。

取不得。不得。不可得中只得。默。默。大施壅塞。

有人我解何宗。道摩般若力。或是或非人不。逆行行天莫。

吾早曾多劫修。不是等相惑。建法幢。立宗旨。明明佛敕曹是。

第一迦首。二十八代西天。法流。入此土。菩提摩初祖。

六代衣天下。後人得道何。真不立。妄本空。有俱遣不空空。

二十空元不著。一性如自同。心是根。法是。如上痕。

痕垢除光始。心法忘性即真。嗟末法。世。生福薄制。

去兮邪深。魔法弱多怨害。如教。恨不除令瓦碎。

作在心。殃在身。不怨更尤人。欲得不招。莫如正法。

檀林。。密森沈子住。境林自。走禽皆去。

子。蒙後。三便能大哮吼。若是野干逐法王。百年妖怪口。

教。人情。有疑不直。不是山僧逞人我。修行恐落常坑。

非不非。是不是。差之毫失千里。是女成佛。非善星生陷。

吾早年。亦曾疏。分名相不知休。入海算沙徒自困。

被如苦。他珍有何益。蹭蹬行。多年枉作客。

性邪。知解。不如制。二乘精道心。外道明智慧。

亦愚。亦小。空拳指上生解。指月枉施功。根境法中捏怪。

不一法即如。方得名自在。了即障本空。未了夙。

逢王膳不能餐。病遇王得瘥。在欲行知力。火中生不。

勇施犯重悟生。早成佛于今在。子吼。畏。深嗟懵懂皮靼。

知犯重障菩提。不如。有二比丘犯淫。波光增罪。

摩大士除疑。如赫日霜雪。不思。解力。妙用恒沙也。

四事供敢。金亦消得。粉骨碎身未足酬。一句了然超百。

法中王。最高。恒沙如同共。我今解此如意珠。信受之者皆相。

了了。一物。亦人。亦佛。大千沙界海中。一切如拂。

假使上旋。定慧明不失。日可冷。月可。魔不能真。

象慢途。螳能拒。大象不於兔。大悟不拘於小。

莫管。未了吾今君。

《道歌》是永嘉大抒自己道後的心境。悟以後的境界限自在、清,再配合美的文字和朗朗的音,之往往人不忍手,但初而言,不如《永嘉集》得、受用。

《永嘉集》是永嘉大指宗修行的具入方法理。大寂後,由州刺史魏,集而次十章,於世。明朝大曾作解,章次第予以整,且《宗永嘉集》更名《永嘉宗集》。《永嘉集》早期原深受世人推崇,但愈到後世,愈不人所知,甚至只知有《道歌》,而不知有《永嘉集》,可惜。

在《永嘉集》中,的止心的操作,是奢摩他、婆舍那,叉三章,三者有一而深的。所介的永嘉法,是於奢摩他的入手方法。

永嘉法的止操作

一、看念

「夫念非忘而不息,非息念而不忘。忘息念而忘,念息忘而息。忘而息,息能息;息念而忘,忘所忘。忘所忘,非;息能息,念非知。知,一向冥寂;寄,妙性天然。」

永嘉法的入手方法,有刻意在心中操作、浮任何影像、心念或想法,而是直接去照、注意意上的法(影像、音等),就是一般所的妄想、念。我面意,重是要能提起一「能知」的心,向去「看」自己的「念」,而不再著念跑!

我的心,平常除了前五攀外五之外,第六意中的意亦不浮一些影(念)。所以,首先要把心外境的攀中,收到意上,也就是,打坐不管眼、耳、鼻、舌、身、前五根相的受,而只是注在自己心中的妄念。我看到妄念,不要著它跑,而要「」出看著它。持住「看」的照力,不管浮任何妄想、念,都只是清楚地看到、知道,不在上面另起分的念。就如同兵站在口一,人了,我知道;人出去了,我也知道,人在我面前晃,我都知道,而且看得一清二楚;但兵始持自己的位、自己的本,只是警醒地注著往往的人(妄想)。

平我有看念,整心都被妄念引、著跑,甚至不知道自己在打妄想。慢慢透「看」的力量,察知到妄念,就把心妄念中拉出,再反看它,慢慢就可以到,原些妄念一旦了心的力量,就只是一些妄的影像,像白狗一,有性!,所的妄念,不待治,易地就被照之吹散,而到心澄的效果。就像天空中各型的,看清楚了,就,原本就有「菩」「狗」的性或差性,一切都是所呈出的。心也是如此,了解一切妄想都有性,都是自己清的本心所,心自然就寂了。

所以「看」,它具有「看穿、看破、看消融」的特,我消融得一分妄念,就化成一分性,我的心,也就在化、化的用功程中,得愈有力量,能生一澄(定)中,透法性(慧)的力量。

二、「寂寂」、「惺惺」的感

「忘之後寂寂,知之性。昏昧昭昭,契真本空的的。惺惺寂寂是,寂寂非;寂寂惺惺是,想惺惺非。」

永嘉法的「看」念,其就是止的操作,只不永嘉大以「寂寂」和「惺惺」明,所以我在看念的下,就要去寂寂惺惺的感。

我「看」的力量持而固以後,妄想被照的力量照破,而慢慢泯除。一直看到念完全澄的候,,心是一有妄想的寂,就叫做「寂寂」,是一沉、安定、凝然的感。,我的心有任何的妄想,心是寂的,但我有知、有神、有性。有妄想、影像,但有知力、照力的性,就叫做「惺惺」,是一、活、光明的感,我把妄想寂下以後,能在寂之中,把照力,也就是「惺惺」的力量予以、提、浮,於是在寂之中有照力(寂寂中有惺惺),在照之中又不失寂(惺惺中有寂寂)。就在寂寂惺惺、惺惺寂寂中,我的功夫就持的增。但是心上寂寂惺惺、惺惺寂寂的感,必要各人用功去。

三、寂寂惺惺的

「寂寂不念外境善等事,惺惺不生昏住等相……以寂寂治,以惺惺治昏住……寂寂久生昏住,惺惺久生……寂寂破想,惺惺治。寂寂生,惺惺生想。寂寂能治想,而生;惺惺能治,而生想。」

通看念,看到能寂寂惺惺的感之後,就要一直保持住寂寂惺惺,寂寂惺惺的力量加、加深、加。但是在用功程中,因昏沉和散的干而破原有的寂寂惺惺,所以我要能去化解昏沉和散的干,定住寂寂惺惺的平衡。

寂寂和惺惺,其是我心性的特。寂寂是沉定、有妄想,但心於沉,就成昏沉、的根源;惺惺是心活、有照,但心於活,就成散的根源。寂寂是昏沉的根源,但能治散;能治散,但久了又生昏沉。惺惺是散的根源,但能治昏沉,能治昏沉,但了又生散。所以者之有微妙的相依、相生、相的:

1、相依:有寂寂,散;有惺惺,昏沉。惺惺中有寂寂的定作用,然是明明白白的,但心是、躁的;寂寂中有惺惺的照力量,然是平平的,但心是昧、力的。一定要寂寂而惺惺、惺惺而寂寂。

2、相生:寂寂了,惺惺相的增,惺惺了,寂寂亦增。因心的定度(寂寂)增了,心就有力量,可以照,不破裂散;心有照力量以後,又反照破妄想,令心更定寂。

3、相:寂寂太,制惺惺;惺惺太,制寂寂。寂寂原是不要心散,但沉的力量太,使惺惺法起而昏沉;惺惺原是不要令心昏昧,但照的力量太,破寂寂而散。

所以掌握惺惺寂寂的特,令其一直在高度定的互中作,就是永嘉法中奢摩他的止操作。

四、惺惺主,寂寂;先寂寂,後惺惺。

「以惺惺正,以寂寂助。此之二事,不相。如病者,因杖而行;以行正,以杖助。夫病者欲行,必先取杖,然後方行;修心之人,亦如是。」

是永嘉法最重要的口。凡夫常在散心中,所以一定要先寂寂,把所有的散泯除、定後,才能使心惺惺的照力量。如果有先具寂寂的功夫,就去提惺惺,所提出的惺惺都只是想。所以其操作的程是:寂寂→惺惺→寂寂→惺惺…

而永嘉法然要先寂寂、後惺惺,但寂寂只是助,惺惺才是永嘉法的核心目的。寂寂只能成就定力,唯有惺惺才能切入法性,成就智慧。奢摩他的功用,主要就是在成惺惺不的增、大,然後自然的婆舍那接合,以照力消融整山河大地,就是永嘉法的目的。

五、功夫成就

「恰恰用心,恰恰心用;心恰恰用,常用恰恰。」

永嘉法的特色,是在寂寂中,求惺惺的增,所以它具有「定中修慧」的特。也就是,寂寂惺惺慢慢增以後,我的身心可以很容易感受到安、平和、清明的「定」的特,在安的下,不的增照力。功夫定後,下坐的行住之中,也都可以保持住寂寂惺惺,就是一中的功夫──平常不起心念,不受境界,事情可以照做,但心保持在高度地定、清明、照的境界中。

永嘉法的五大特色

以上永嘉法的介中,我可以出它的五。也是永嘉法的特色所在:

一、理路清晰:永嘉法的理操作,自成一套密的架,能教理接合,可以清楚的掌握其涵。

二、次分明:永嘉法於的入手、成就,都有的明,功夫可以循序。

三、身心安:永嘉法的「先寂寂後惺惺」,可使四大,心平和,益身心。

四、注重智慧:永嘉法以智慧主(惺惺),契合於修佛法的精髓。

五、易行:永嘉法「看念」入手,易行,且方便在生活中操作,不受空限制,行住坐皆是道。

是宗最具代表性的法,自北宋末年的大慧宗皋大力提倡以,乎成宗的代名。千年,在下悟的祖不其;而由於祖的身履,也使一法,淬得更加善巧精。

受中佛子迎的原因,在於它的入手易,但悟速捷,只要靠住一,起疑情、到底,就可以了生死。可惜的是,宗之後,的心方法有完全承下,致使佛弟子或眩惑於祖的、公案、家,而成口;或鄙於宗知沌的流弊,而如蔽屣。但其在祖中,保留了非常多用功的料可供我重新去它,只是一般人不太了解。

「」一方法,不了解的人,以很玄,其破了,平常。它的巧妙,就在「──疑情──」一句上。

所「」,是在自己心上提一句,如「念佛的是?」、「父母未生前的本面目是什?」句本身就是一,一疑句!所以提,不要第二念去想,而是下、直接去它本身所起的那份疑的感。那有法解答、不知道答案的「疑」,就是「疑情」。疑的感保持住以後,我迫切的想要知道答案,在疑情之上,要提一要去看透、追究的知照了的力量(近似於永嘉法「看」的感、「惺惺」的作用),是一有妄念下的知力。股照力,因疑情的推,一直向心源深去追究答案,就是「」。所以的巧妙,完全表在疑情使照力向心源推的作用上。

三要

一、大信心:首先,要相信我每人都有佛性,信自己定可以成佛;其次,要相信方法,定可以引我悟,不管他人其它法有多好,不毫移易。

二、大志:相信之後,就要很努力,放下一切的下去。也就是要有一生死的承力。常「生死大事」放在胸中提撕,疑情不破,如常鬼守在口,故要有「蚊子牛」、「雪填井」般的死志,愈不破,愈要去!

三、大疑情:

<1>疑以信、悟以疑用──的善巧,就在於「疑情」上,古人「大疑大悟、小疑小悟、不疑不悟」,正明了疑情於悟的推作用。但疑情的起,必建立在法的信心上,相信就起疑究去,定可以了生死。所以高峰:「信有十分,疑有十分;疑得十分,悟得十分。」

<2>惺惺著意疑──所惺惺著意疑,其就是的。「惺惺」是指警醒、明的照了。於上的疑情,要一直去了、推溯,但不是心意的「想」,而是一「心意」的惺惺照了。

<3>只就一上起疑──祖,古人也疑,只是不假,只疑自己的生死。後人不懂得疑,妄想也多,才杖、敲。所以管很多,契也有不同,但疑情只是一,因此,要大家只在一上起疑;一上疑破,千疑疑都破。否疑西疑,不得成就。

文章定位: