【定的本,不外乎此欣彼,欲而欣心。由於定的欲,所以初下手,先「呵五欲」。……一般的定,也有慧,如此欣彼的「六行」;又如四色的「唯心 」;「不」「九想」等,……佛法常依定慧,所依的定不必是深的,多少能集中精神就可以了。所以不得「根本定」的,或但得「未到定」的,但是一念相「光喻定 」的,都可以引慧,而得解。】

定的本及修定的次第,可是下欣上、欣,欣清、欣解,相不的再,直到《心》所:

「眼耳鼻舌身意,色香味法;眼界,乃至意界;明,亦明,乃至老死,亦老死;苦集道,智亦得,以所得故,……菩提,依般若波蜜多故,心,故,有恐怖,倒想,究竟涅。」

是一法、,到可,可、可的致,才是涅(寂、所有)。《老子》:「道日,之又,以至於。」

粗心住、心住、欲界定

一、粗心住:粗心就是心粗到自己在想什都不知。在「住」上,心能停在一境上。我平常的粗心是住不了的,念如洪水,不自主境,力而流。生世都如此。感哪好,心就粘在哪,散了就控制。入粗心住,念少了,不再胡思想,心念在六根跑。一般人注地坐了天,跑掉,收回,而始的制,可以定一,修是用意去注,每人可能有。身心定的感受,了,坐下就腿不。

二、心住:散心入定的,於身心的(有心住,和棱角);心念很微的,身自平衡,坐久也不疲倦,是持身三昧。

前是住,不是定。、遇、不定。心住的法喜,生活成比:是外到、粗到,快到心。生起一善法欲,能回到根本或原始的。

三、欲界定:粗心住是妄念捉回,入欲界定,得安,心念不必控制,自平,妄念也不冒出,任不。

粗心住,心住,欲界定,明境、暗境都了,就是未,很短,一片空白,事物很清晰,功夫到了就悟,是地。

未到地定:四八定(根本定)各有其「未到地定」,那、那定,初未到地定,鼻、舌二,不食人火。五(、、眠、掉、疑)入初。若於日常中除五,不打坐入定,其心已成熟。《大智度》云:

若定能正,亦能者名。……若定牢固,相久住,出入意不者名。……若有定名,亦有定用者名。……若定不所吹者名。

或欲界多散心,有少部分定,欲界光定,不永,速失,有。修行不在乎得定,自有多少?

物附之事--《佛教生死》第88章-佛法看心象

物附之事,在修道坐、功者多,佛「魔事」,道「入魔」。坐功之易被物附,巫及病弱者被附差不多:放入之後,自我意薄,心空,各信息易打入,被附或感。入欲界定初未到地定,其心鬼神及欲界天同,或被加持或附,而有一些神通能,修大障,拒之。《楞》卷九、十述修者破五,可能被各鬼神附而入魔。乏正,求神通,名利,有隙可乘,魔得其便:「主人若迷,客得其便。那,悟惑,彼魔事,奈汝何。」

佛法人死非、世、鬼神有,但不立魂以此。佛法察生命的立,是的起、中道的不二,生的存在是五身心,或心物的集合,相互,非一非。不可心而物研究,也不可物而立一存的意。前者,後者常,非非常,是正。

〈念佛著魔〉今(’23.6.16)

陀土的「念佛」法,其特色是行持易而功德殊,全仗阿陀佛的本力受往生,且有佛菩念,陀住放光,天神,夜冥加;可念佛之,唯有光明耀、清,佛喜、行者安,似不有「著魔」之事;而土宗祖《省法(1686—1734)》有一篇「念佛著魔」,是於土之疑的答—除了解念佛人之惑而立其信,也回其他宗派的疑。省大/念佛若不正,皆可能著魔;且出三「魔事」的因由,以行路譬,三乃修行所必,缺一不可,若有任何的忽略或,就可能著魔:

、念佛,其易,固有自力、他力之分,若魔事,二俱不 免。……魔事之,其由有三:1.教理未明,2.不遇善友,3.自不察。……「教」如,「善友」如引,「察之心」如路通塞。

1.或有平坦而好奇特者,或有直截而求曲者,或路兼行,路俱失者,或以中家舍,平地高山者。如是,不可,皆教理未明之也。

2.念佛一,,至易至,只如陀中「一心不」四字,言之,愚夫愚皆可,深言之,大大不能。今初心行人,或得安,自已得「事一心」者。初解,自得「理一心」者。或粗念不生,念生者,或勇猛分,精倍常,不知外心佛,速求取,不善巧方便,急欲身,魔鬼因之遂入其,狂,都不知。此善友不遇之也。

3.夫生生死,以「我」本,「我」不除,修行益。然「我」之生,根深蒂固,其萌芽,不有。是故,地高「我」俱高,工夫「我」亦;若不,刻刻提撕,念念生,心心增,逐行人,死不。是故,人心不,自不察,不察故「我」增。少有所得,生慢,嫌同,行人。有修行,成魔事,此自不察之也。

1.好「奇特」而不平、求「曲」而不正直、「路」兼行不一、「半途」自不到家。是不明「教」而有的解,初者於土「教理」未能深解,而半信半疑,仍在摸索而不得定。

2.略有所得,自以功成(一心不),而不能明辨其心念之「粗、」,以此薄之基而急求「取三昧、身往生」。是不遇「善友」而有的,初行人於念佛「」仍少,而自得自肯,已躐等而不能停。

3.「功夫」而「我」增,滋生慢,於他人起嫌或。是不自「察」而有的染;念佛人少在心上反、省察,或不免於「信行」中「我」而,每以此法「最、最殊、易行而功高、全收而普被」,不自的生喜生慢,而陷於「此是非、自他」,其他宗派,妄加以不如法的批、不平等的待。

些「魔事」看,省庵大所砭的象,或乃由入的初者(初心行人),仍放不下「自力」修行的,故多土「教」以明其理、起其信,土「善友」以引其路、其行;更重要的是有的「察」之心,其心行是否落於「以自光、以法」的道行,而不能「信受陀本、仰佛力救度」的土?因,「著魔」多乃自信己意、自修其心(心自用)的弊病(被人的我、所而不能自、自拔);而土行者以「、法」二信本,能全然的欣、己佛,以念佛名本,以往生土成就,始至,皆是阿陀佛大力的作受,愚凡夫只老念佛而坦然接受一切安排,於此程中,毫用不上心、使不上力,六字名中,具足「往生成佛」的全部功能德用,及佛菩、天地神的念,不遭任何、外魔事(有邪三毒,外感神鬼魔)。

相於的「全仗己力,每多魔事」,「近明,若明,看教」,念佛是「仗他力,故承佛念,魔事不生」;「祗深信力行,定往生」;「若因教而知念佛,《陀》一足矣」;是比而言,念佛往生乎是「全仗佛力」的取,藉由「名」的念,佛感而成就;此事在行(修)上其直接,除了「名」之外,乎不其他媒介;然前提要在心志上「深信」,「教」或「善友」的助--人可由教的研而明理起信;一般人可依善友的分享而感入信;此「信」乃五善根之一,也宿世深植佛,今生又得教或善友,乃能行增,程果大部分或全部是他力加持;念佛人若明了此理,必日放下自力(染之心力)的干,全然付於阿陀佛大悲本的救度,而成就「法二信」的佛凡一;如此之密契合而隙,魔不生、外魔不入。

土典不曾提及「魔事」的障,代祖也少及「治」的方法,是故,念佛人依仗「阿陀佛」不思力(此略11)的持,著魔之虞;然「魔」,只加工念佛,魔不能;何,能於土行, 深生信解者,皆曾於量佛所,善根,是故一切魔不能遮覆其心,可直;乃至命,佛菩身迎,不令「四魔」障。池大(1535—1615)《阿陀疏》云:

末世修行,多障,一正,即陷邪。彼佛力威神,加被行人,大光明中,不遭魔事,能念,直至道。......正念分明,能者。

念佛者,以佛大受,大力匡持,威莫敢干,神不可,有魔事,行自消。又云:「念佛之人,有四十里光明身,魔不能犯,以阿陀佛,及十方佛,常念故。」今心,直至道,自始至,吉不利。良繇正念分明,魔者,易易遣。

《土》「佛示念佛十功德」前四:

1.夜常得天大力神,并眷,形守;2.常得二十五大菩,如世音等,及一切菩常守;3.常佛夜念,阿陀佛常放光明,受此人;4.一切鬼若夜叉,皆不能害……。

善大「去,魔不可停!……此生平後,入彼涅城。」娑婆乃魔,具足了四魔、十魔;生在此「依自力」而修行,若不端心正意、欲向道,就可能著魔,其危。唯有念佛「乘佛力」,世佛光取念,不受魔;佛迎往生土,永魔事,才是不永逸,究竟出魔、除魔障的易行道。

慧法<念佛著魔的原因>(取意)云:「魔由心生,妖人心。正心意,百邪不侵。」念佛人,若只了往生,而不求感、神通、名利,就不遭魔境。阿陀佛的光明永照念佛人,生保他不受魔障,接引他往生。等於在的宇宙中心,十方佛各其念我,如影形,在往生土的路上持我利、安。又有二十五位菩率其眷主、喜的保念佛人,天神地也恭敬、近、念佛人。

-------------------------------------------------------------------

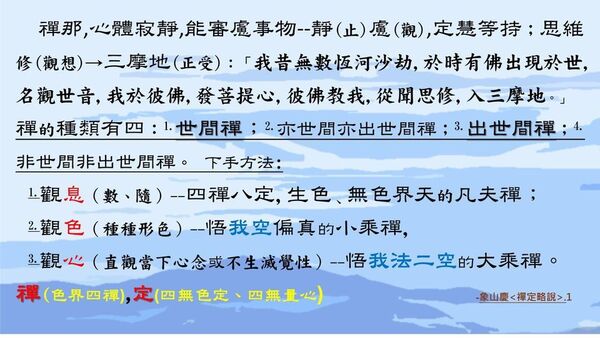

那,心寂,能事物--(止)(),定慧等持;思修(想)→三摩地(正受):「我昔河沙劫,於有佛出於世,名世音,我於彼佛,菩提心,彼佛教我,思修,入三摩地。」

的很多,有有深,四大:1.世;2.亦世亦出世;3.出世;4.非世非出世。下手的方法:

1.息(、)--四八定,生色界、色界天的凡夫;2.色(形色)--悟我空偏真的小乘,3.心(直下心念或不生性)--悟我法二空的大乘。

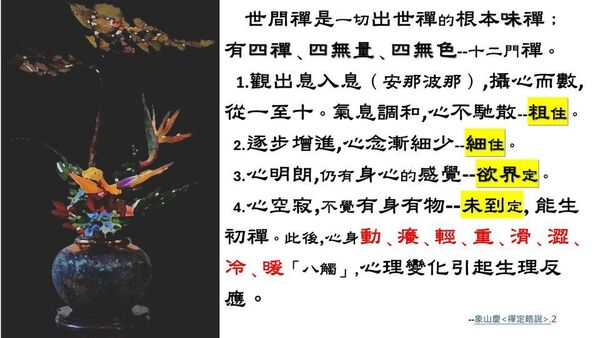

世是一切出世的根本味;有四、四量、四色--十二。初出息入息(安那波那),心而,一至十。息和,心不散--「粗住」。逐步增,心念少--「住」。

心明朗,仍有身心的感--欲界定。

心空寂,不有身有物--未到定,能生初,但到。此後,心身、、、重、滑、、冷、暖「八」,是心理化,引起生理反,入初的象。

色界四

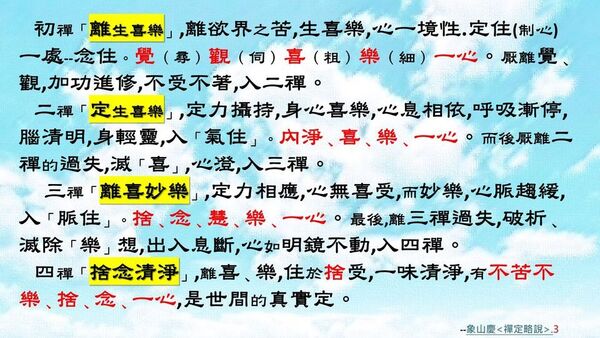

初「生喜」,已欲界之苦,生喜,心一境性.定住(制心)一--「念住」。()、(伺)、喜(粗)、()、一心。

、,加功修,不受不著,得入二。(近分定)

二「定生喜」,由定力持,身心喜,心息相依,呼吸停,清明,身,入「住」。二具有、喜、、一心四德。

而後二的失,「喜」,心澄,入三。(近分定)

三「喜妙」,定力相,心喜受,而妙,心,入「住」。、念、慧、、一心五德。

最後,三失,破析、除「」想,出入息,心如明不,入四。(近分定)

四「念清」,了喜、,住於受,一味清,有不苦不、、念、一心四德,是世的真定。

四量心:在四的中,可修想受、受苦、而喜、不苦不。先至起,推及其他五道,以量生所,能感大福。

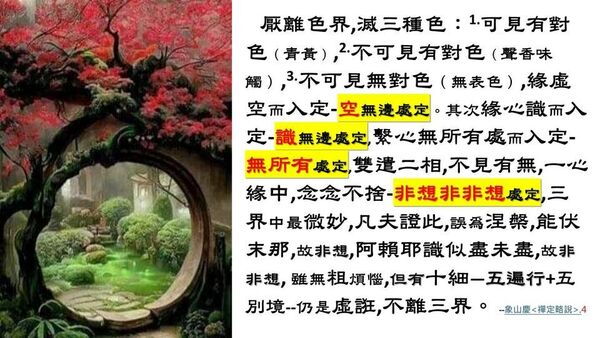

四色定

色界,三色:1.可有色(青等色),2.不可有色(、香、味、四),3.不可色(表色),空而入定-「空定」。其次心而入定-「定」。空外定,定,依依外非寂,心所有而入定-「所有定」。「」有想,「所有」想,遣二相,不有,一心中,念念不-「非想非非想定」,三界中最微妙,凡夫入此定,涅,能伏末那,故「非想」,但阿耶似未,故「非非想」,入此定中,粗,但有十—、作意、受、想、思,欲、解、念、定、慧(五遍行+五境)仍是,不三界。

(色界四),定(四色定、四量心)。

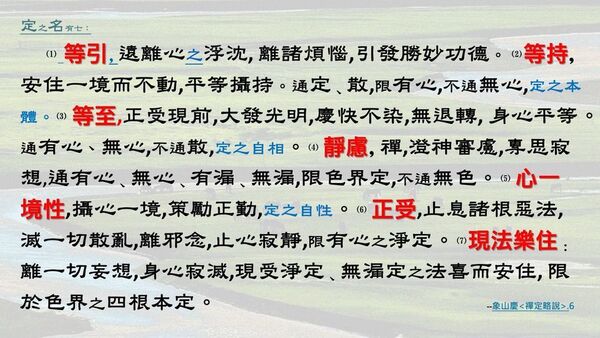

《成唯了》卷五,定之名有七:

(1)三摩多:samāhita,等引。心之浮(掉)、沈(沈)而平衡,身心俱安;由自力引起(功德),修此定,,而引妙功德。通有心、心,但不通散位。

(2)三摩地、三昧:samādhi,等持,正心行。修此定,心端直,安住一境而不,平等持。通於定、散,限有心位,不通心,定之本。

(3)三摩底: samāpatti,等至。修此定,正受前,大光明,快殊,染不染,有退,已至身心平等。通有心、心,不通散位,定之自相。

(4)那演那:dhyāna,,。澄神,思寂想--念(分),通有心、心、有漏、漏,限色界定,不通色。

(5)多翳迦阿羯多:cittaikāgratā,心一境性。心一境,策正勤而修,心集中於一象,定之自性。

(6)奢摩他: amatha,止、正受。止息根不善法,能一切散,邪之想念,止心寂之意,限於有心之定。

(7)法住:drsta-dharma-sukha-vihāra。修定,一切妄想,身心寂,受法喜之而安住不,於世由定、漏定享受之法,限於色界之四根本定。

《成唯述》:等引者,一引等故名等引,身心中所有分位安和之性,平等之名之等,此由定力故此位生,引生等故名等引。二等所引故名等引,在定位身心平等,由前加行入定之,定力制伏沈掉,名之等,此等引生在定分位,此在定位定,前加行得名,名等引,等能引故。其等持者,平等持心,等但於境,名等持,故通定散。其等至者,亦有二, 一云至等,在定定力,令身心等有安和相, 至此等位,名等至;二言等至,由前加行伏沈.掉等能力,至此安和分位,名等至, 此等引,大少同。

| 意 | 音 |

| 定散 | 有心、心 |

|

| 等引 | 三摩多 |

| 唯定 | 俱 | 重「能引、所引」 |

| 等至 | 三摩底 |

| 唯定 | 俱 | 身心平等安和之「平等」 |

| 等持 | 三摩地 |

| 通散定 | 有心 | 昏/散之平等心,心一境性 |

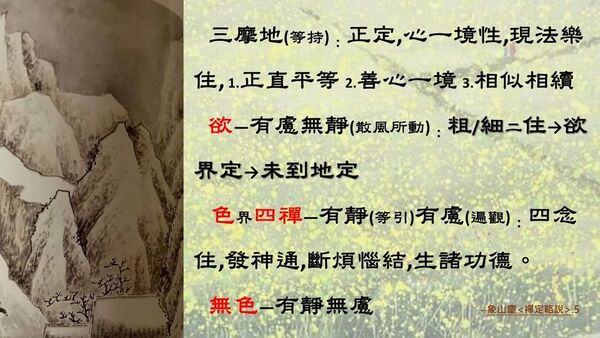

三摩地(等持):正定,心一境性,法住,1.正直平等2.善心一境3.相似相

欲—有(散所):粗/二住→欲界定→未到地定

色界四—有(等引)有(遍):四念住,神通,,生功德。

色—有

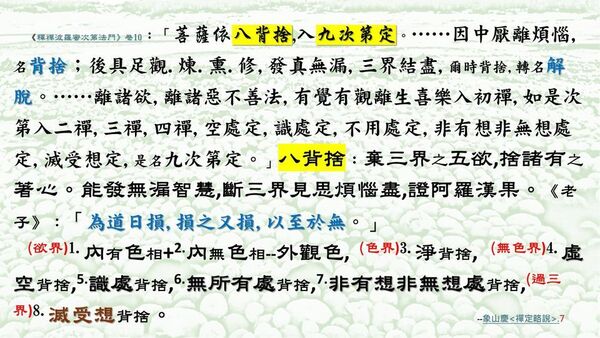

《波蜜次第法》卷10:「菩依八背,入九次第定。……因中,名背;後具足..熏.修,真漏,三界,背,名解。」「欲,不善法,有有生喜入初,如是次第入二,三,四,空定,定,不用定,非有想非想定,受想定,是名九次第定。」八背:三界之五欲,有之著心。修此能漏智慧,三界思,阿果。《老子》:「道日,之又,以至於。」

(欲)1.有色相外色,2.色相外色,(色)3.背, (色)4.空背,5.背,6.所有背,7.非有想非想背,(三界)8.受想背。

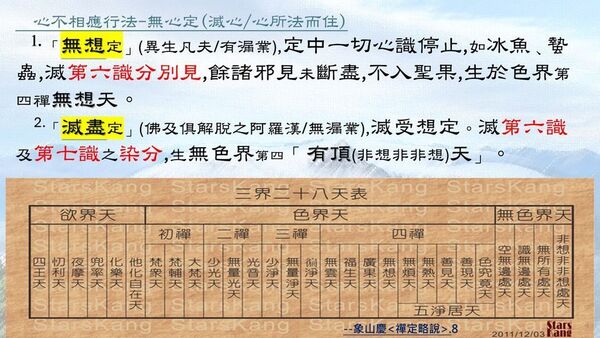

心不相行法-心定(心/心所法而住):1.「想定」(生凡夫/有漏),定中一切心停止,如冰、,第六分,邪未能,不入果,生於色界第四想天。2.「定」(佛及俱解之阿/漏),受想定。第六及第七之染分,生於色界之第四「非想非非想(有)天」。

三

一世二:

一,根本味--四(色),四量,四(色)空,合十二。欲界之散者修四,欲大福者修四量,色者修四空。生一切出世善法之根本,故名根本。又而慧,故名。於其定生味,故名有垢。所之境界不分明,故名(此中出世善,非於四.四量.四空直生,乃以之所依,更修而生)。

二,根本--六妙,十六特,通明也。慧性多者修六妙,定性多者修十六特,定慧均等者修通明。根本前同。是不,垢,有,上相反。

然而前之根本味,凡夫外道下地欣上地者。以六行修得之。或佛弟子以八修得之。因而有漏智,生漏智者,故名世。

後之根本,利根之外道凡夫,於佛出世前亦修之。因而有漏智,故名世。但逢佛之出世,佛之此法,得依之而直漏智,故此前之有漏殊,。亦有漏亦漏。

二出世(熏修)四。

有九想,八背,八,十一切四。照,明照不等之境,故名。

,九次第定也。,前之,行用未,出入之中,尚念,此自至深,次四定,不念,故名。又以漏有漏,故名。《俱舍》名之修。但彼局於四。今通八地也。

熏者,子迅三昧也。熏,熏熟自在,前之九次第定,但得次入,未得逆次出,今逆、退自在,如子迅。又能除念之如子而拂土。

修超越三昧也。修法,更修治前定使之精妙也。前之熏,逆意。但次第出入,未得超越自在出入。更修治前定,方得超越近(如自初地至三地近超,至定超云),出入自在,故名超越。

此熏修之四,是有法之事。而能欲,不俟理。以是能漏智,故出世。但依小乘,俱舍/成皆是有法之事。故是有漏。彼宗漏智,局於理之理也。若以漏智,而名出世,如彼未至中之二定乃四下三空之九地,亦依之而漏,亦可出世,何以彼世耶?答九地漏智,非用其定而,但以此定所依,必理,方漏智。九想等不然。直以之漏智也。故不得例。

三出世上上,《地持》九大也:一,自性,所修之,心之相,於外不求。二,一切,能得自行化他一切之功德。三,,深妙修之。四,一切,一切之定,皆由此出。五,善人,大善根之生所共修。六,一切行,大乘一切之行法不含。七,除,除生之苦。八,此世他世,能使生悉得二世之。九,清,惑,得大菩提之。清之相,亦不可得,故重曰。

又《俱舍》立三。之三等至:一,味等至,相之定也。通於四四色八定而在於定中起。味著定中之妙境,因而名味定。此失其定。何?以定善,不等不善相故也。二,等至,等之有漏善法相而起。故名定,即是味定所味著之境也。是亦通於八定。三,漏等至,漏智相之定也。是漏,故非味定之所味著,此漏定依色界之四。下三色之七地定而起。有地之定,定心昧劣,故不能生起漏定。

全文

全文

全文

全文